Cuando llegamos a Lima nos asignaron un departamento y yo lloré en el ascensor porque no había podido elegirlo. Después me dediqué de manera compulsiva a remover cada cuadro y cada pieza de decoración que había y solo cuando lo vi vacío de personalidad, de vidas anteriores, fue que empecé a enamorarme de mi nuevo hogar.

Vivimos 6 meses en Lima. Seis meses felices y saludables y nuevos, en los que yo nunca tuve un teléfono celular. Estaba en una ciudad nueva, en un país nuevo, lejos de todo lo que conocía y sin teléfono. Tomaba colectivos, me encontraba con mi amiga del alma, paseaba, hacía las compras.

Evidentemente, no tenía nada que buscar, ni que charlar, ni mensajes que mandar, ni fotos que postear. Solo iba por ahí. Desnuda de teléfono. Salvaje, casi.

Cuando necesitaba hablar con alguien, paraba en una esquina y usaba monedas de sol peruano para llamar por un teléfono público. Había cientos.

Me acuerdo de pasear alrededor de un yacimiento arqueológico que hay en medio de la ciudad, llamado Huaca Pucllana, donde siempre había perros viringos (sin pelo), y pensar “en la esquina lo llamo a M. Alejo”. O decírselo a mis padres que estaban de visita.

Cómo no me asesinaron? No sé. Me dejaron ser.

Recuerdo esa época como feliz y tranquila. Aislada. Un breve lapsus analógico. Y acá estoy ahora, un ser humano pegado al teléfono como el resto de la humanidad.

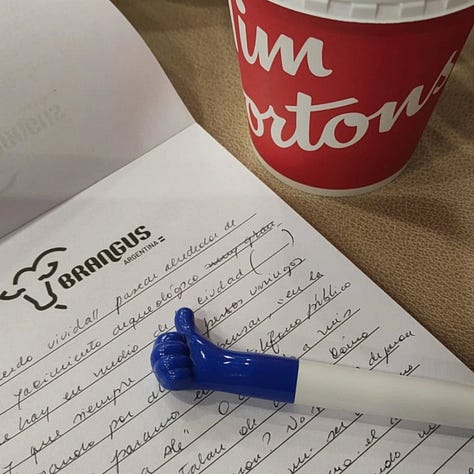

Ojo, que a esta crónica la escribí en papel porque todavía soy la misma que paseaba por Lima.